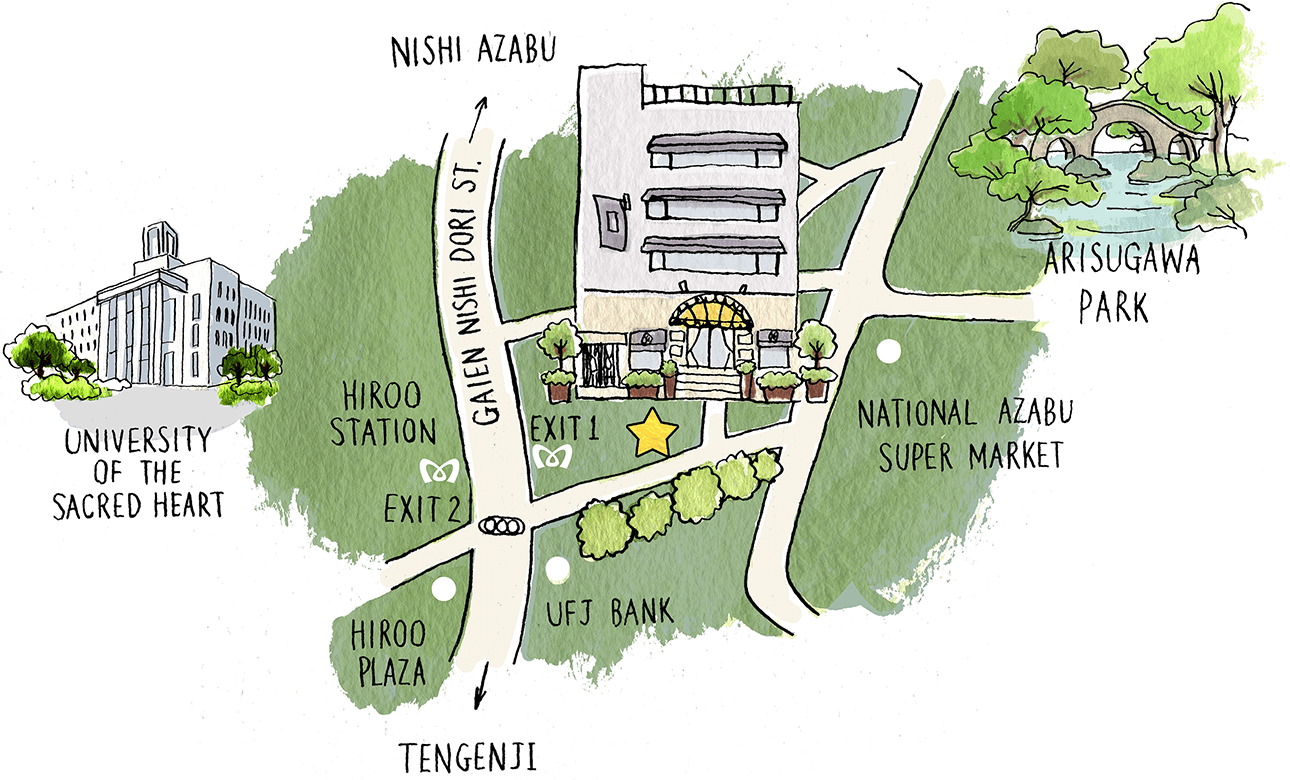

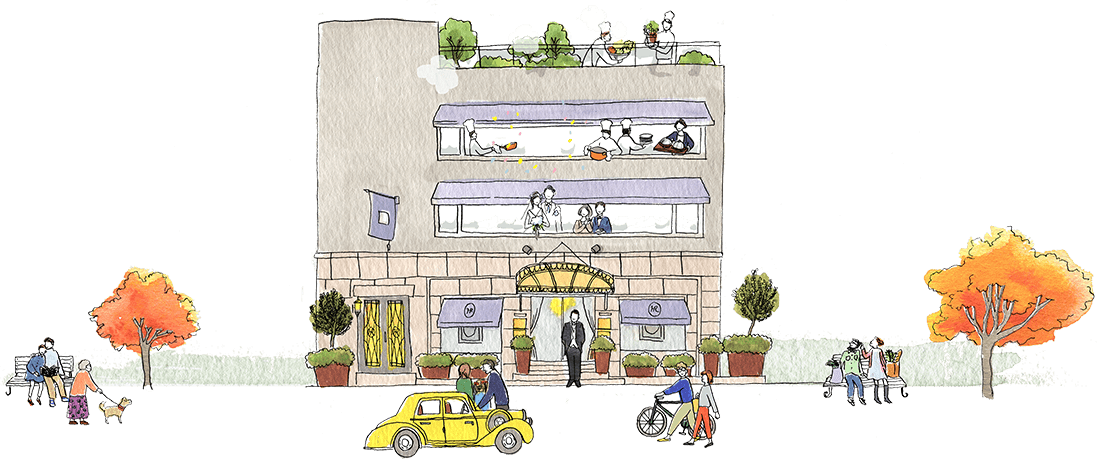

1982年。西麻布の裏通り、通称・地中海通りに開店した小さなレストラン「ひらまつ亭」から始まり、以来、長きにわたり本物のガストロノミーを追求し続けてきた“レストランひらまつ 広尾”。 今、次世代へ向けて新たな進化を遂げようとしています。

レストランひらまつ 広尾でお楽しみいただくのは、食材の美味しさを最大限に活かしたフランス料理。日本各地はもちろんのこと世界中から取り寄せた素晴らしい食材の旨みや力強さを極限まで際立たせ、料理という芸術でお届けいたします。

Our Story

Chef, je voudrais vous poser une question. –Oui?

A quels plats diriez-vous que vous excellez?

Les plats que nous avons servis tout à l’heure, et puis… –Et puis?

Les plats que nous servirons demain.